„Zwischen Fronten und Perspektiven“ – Natalie Amiri beim Juristischen Salon

Quelle: re:publica 23 – Tag 3

Urheber: Jan Zappner / re:publica

CC BY-SA 2.0 via Wiki Commons

Es ist November. Die Tage werden mittlerweile immer kürzer, die Nächte länger. Doch was bleibt, ist die studentische Neugier. Auch an einem späten Mittwochabend des 13. November 2024 versammelten sich Studierende verschiedenster Fakultäten im Hörsaal H05 am Campus Griebnitzsee um 18 Uhr zum „Juristischen Salon“. Thema des Abends war die Berichterstattung in Krisengebieten, insbesondere stand der Nahostkonflikt im Mittelpunkt der Veranstaltung. Von Oleg Klinke.

Diese Veranstaltungsreihe, die von Prof. Dr. Marcus Schladebach regelmäßig organisiert wird, lädt Persönlichkeiten aus Politik, Sport und Wissenschaft ein, um über ihre Arbeit und aktuelle Themen zu sprechen. Dieses Mal war niemand Geringeres als die vom Medium Magazin als „Journalistin des Jahres 2021“ in der Kategorie „Politik“ ausgezeichnete Nahostexpertin Natalie Amiri zu Gast.

Der Beginn der Veranstaltung war auf 18 s.t. Uhr angesetzt, doch kurz vor Start erreichte uns die Nachricht, dass sich ihre Ankunft um 1,5 Stunden verzögert – wie so oft, aufgrund der Deutschen Bahn. Trotz der Verspätung blieb die Atmosphäre im Hörsaal gelassen; die Vorfreude auf den Abend überwog, und die Potsdamer Studierenden, die selbst täglich pendeln, zeigten viel Verständnis.

Und dann kam sie. Applaus in allen Reihen des Hörsaals.

Neben dem Hauptgesprächsthema „die Berichterstattung über Nahost“ sprach sie über ihr Studium, ihre Anfänge im Journalismus und der Tätigkeit als ehemalige Leiterin des ARD-Studios in Teheran.

KAPITEL I: DER ANFANG

Im Gespräch erzählte Natalie Amiri einige persönliche Anekdoten aus ihrer Jugend und ihrer journalistischen Laufbahn. Ursprünglich hatte sie nicht geplant, Journalistin zu werden. Bereits als Kind zeigte sie jedoch eine besondere Faszination für den Nahen Osten. „Mit drei Jahren packte ich meine Koffer, als ich den Iran im Fernsehen sah – da wollte ich hin.“ Als Tochter eines Iraners und einer Deutschen wuchs sie mit beiden Kulturen auf und entwickelte früh ein besonderes Interesse für die Region.

„Ich hatte nie einen Masterplan“, betonte die heutige Weltspiegel-Moderatorin. Ihre Eltern hingegen hätten sich gewünscht, dass sie Jura oder Medizin studiere.

„Aber es wurde Orientalistik und Islamwissenschaft mit Schwerpunkt Iranistik – getreu dem Motto: Go with the flow.“

Durch ihre weitreichenden Sprachkenntnisse in Farsi, Dari und Arabisch und ihren kulturellen Hintergrund eröffnete sich ihr der Zugang zum Iran, wo sie zu Beginn des Jahrtausends in der deutschen Botschaft in Teheran in der Politik- und Presseabteilung tätig war.

Ihren Einstieg in den Journalismus beschreibt sie mit einem Lächeln. Mit einem Praktikum nach dem Abitur bei einer iranischen Zeitung hatte alles begonnen. Nach Abschluss des Studiums arbeitete sie 2 Jahre in der Presseabteilung der deutschen Botschaft in Teheran, bis sie ihren Weg im ARD-Studio Teheran fand. „Ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte, als mein damaliger Mentor Peter Metzger mich ins kalte Wasser warf. Der Cutter fragte mich: ‚Welches Bild nehmen wir?‘ Ich zeigte vorsichtig mit dem Finger auf den Bildschirm: ‚Das da.‘“

Bis 2021 arbeitete sie als Korrespondentin für die ARD, als dann das Auswärtige Amt aus Sicherheitsgründen eine Reisewarnung für sie aussprach und sie ihre Tätigkeit als Leiterin des Studios in Teheran abgeben musste. Heute moderiert sie den ARD-Weltspiegel in München und ist Autorin mehrerer Bücher, darunter Zwischen den Welten: Von Macht und Ohnmacht im Iran (2021) und Afghanistan – unbesiegter Verlierer (2022).

Für ihre Arbeit wurde sie unter anderem mit dem Walter-Lübcke-Preis ausgezeichnet.

KAPITEL II: ZWISCHEN TEPPICH UND KOPFTUCH

Im Verlauf des Gesprächs mit Prof. Schladebach zeigte sich deutlich: Natalie Amiri ist eine Journalistin, die nicht aufgibt. Sie berichtete von ihren unermüdlichen Versuchen, in den Gaza-Streifen einzureisen und davon, wie wichtig es ihr ist, den Menschen vor Ort eine Stimme zu geben. „Dort, auf dem Teppich bei den Familien, entstehen die echten Geschichten. Da fühle ich mich wohl.“

Auf die Frage, wie sie an Informationen in Kriegen gelangt, antwortete sie mit Ernüchterung. „Das Erste, was in einem Krieg stirbt, ist die Wahrheit.“ Dennoch weiß sie, wie sie als erfahrene Journalistin zu recherchieren hat. Um an Information zu gelangen, nutzt sie lokale Netzwerke. Das sind in der Regel Informanten, die Zugang zu den relevanten Kreisen haben und mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut sind. Sie kennen die sozialen Codes, Sprache und Kultur.

Besonders beeindruckt zeigte sie sich von der Stärke iranischer Frauen.

Emanzipation – das hatte sie von iranischen Frauen gelernt. Sie erinnerte in diesem Zusammenhang noch einmal an die Studentin aus Teheran, die dieser Tage in Unterwäsche als Form des Protestes durch die Stadt marschierte, um ein Zeichen gegen das Regime im Iran zu setzen. Minutenlang unter Lebensgefahr ging sie unbekleidet die Straßen entlang, bis eine Gruppe Männer sie umringte, packte und wegfuhr. Kurz darauf wurde sie verhaftet und als „geisteskrank“ abgestempelt. Denn das Tragen eines Hidschabs in der Öffentlichkeit ist für Frauen nach der strengen iranischen Auslegung des islamischen Rechts verpflichtend.

Verstöße werden von der sogenannten Sittenpolizei des Landes verfolgt und iranische Frauen können selbst bei geringfügigen Verstößen hart bestraft werden.

Den Freiheitskampf wolle sie aber fortführen. Social Media sieht Amiri als essenzielles Werkzeug im Freiheitskampf. Plattformen wie X und Instagram seien entscheidend, um Proteste sichtbar zu machen und Bewegungen in Gang zu setzen. Amiri selbst erreicht nach eigenen Angaben über zwei Millionen Menschen über diese Kanäle. Bilder, wie die der Studentin oder die Videos, in denen sich die Frauen ihre Haare abschneiden, machen den Protest unaufhaltsam.

Sie beschrieb an dem Abend, wie sie 100 Tage nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan sich mit einen von ihnen an den Tisch setzte. „Ich flog alleine, mit meiner Handykamera, und wusste ehrlich gesagt nicht, ob ich in Afghanistan als allein reisende Frau journalistisch arbeiten kann, wo ich genau übernachten werde.“, bekräftigte sie bereits in der Vergangenheit.

Zu diesem Zeitpunkt war Afghanistan im Vergleich zu den letzten 20 Jahren relativ sicher. Denn diejenigen, die für die Anschläge und Überfällen auf den Straßen verantwortlich waren, hatten jetzt für die Sicherheit gesorgt. Allerdings war die Journalistin enormen Gefahren ausgesetzt. Die Taliban agieren potenziell unberechenbar und überwachen alle Kontrollpunkte und könnten die Fragen von Journalisten provokativ oder bedrohend ansehen.

„Hattest Du keine Angst?“, fragte Prof. Schladebach.

„Er hat Angst, weil ich eine Frau bin. Natürlich hatten sich die Taliban zu diesem Zeitpunkt von ihrer besten Seite gezeigt, denn die Medienberichterstattung war zu diesem Zeitpunkt enorm.“ Damit versuchten die neuen-alten Machthaber ihre Positionen gegenüber der internationalen Gemeinschaft zu legitimieren.

„Terror-Regime sind jedoch froh, wenn über sie nicht mehr berichtet wird, wenn sie in Vergessenheit geraten.“

KAPITEL III: Der Perspektivenwechsel

Ein zentraler Punkt des Abends war der Nahost-Konflikt zwischen Israel und der Hamas. „Ich habe schon so oft versucht, in den Gaza-Streifen einzureisen – bisher ohne Erfolg“, erzählte sie. Die israelischen Behörden hätten ihr den Zugang verwehrt. Die Diskussion drehte sich auch um die oft kritisierte Berichterstattung zu diesem Konflikt.

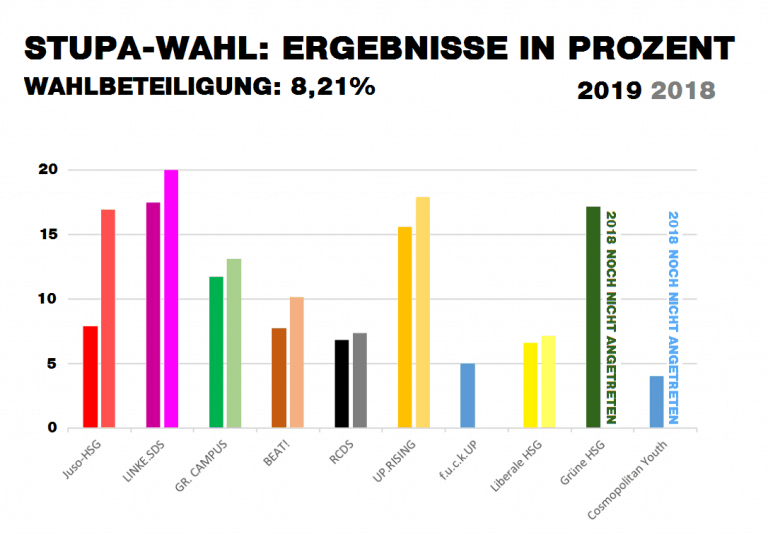

Eine Studentin fragte, warum viele Menschen das Gefühl hätten, dass die deutsche Berichterstattung einseitig sei. Denn fast jeder Zweite hat wenig oder gar kein Vertrauen in die deutsche Berichterstattung zum Krieg in Nahost.

Amiri zeigte Verständnis für diese Wahrnehmung und wies zugleich auf die komplexen Hintergründe hin: „In Israel wird kritisiert, dass zu viel über Gaza berichtet wird, während in Deutschland häufig das Gegenteil empfunden wird.“

Sie unterstricht in dem Zusammengang die Wichtigkeit des Perspektivenwechsels. „Ich möchte den Stimmen aus Gaza eine Plattform bieten.“ Derzeit arbeitet sie an einem neuen Buch, in dem genau dieses Ziel im Mittelpunkt steht.

Der Abend endete mit einer Fragerunde, in der die Studierenden die Möglichkeit hatten, mehr über die Herausforderungen, aber auch die Verantwortung des Journalismus in Krisengebieten zu erfahren. Mit ihrer offenen und ehrlichen Art hinterließ Natalie Amiri nicht nur einen bleibenden Eindruck, sondern inspirierte auch dazu, den eigenen Horizont zu erweitern und mutig neue Perspektiven einzunehmen.

Der Applaus am Ende des Abends zeigte, dass die Studierenden von ihrer Geschichte tief bewegt waren.