Geschlechtergerechte Universität – Bis das Geschlecht sich rächt

Es begegnet uns ganz uncharmant überall, meist nur unbewusst, aber nicht gerade unaufdringlich. Etwa in der Werbung, in der die Frau große Augen macht und dem Mann dabei den Rücken freihält – während er die Würstchen grillt. Oder schlicht, wenn man sich entscheiden muss, eine Männer- oder Frauentoilette zu besuchen. Und manchmal reicht auch ein einfacher Blick in den Spiegel: Es ist ubiquitär – das Geschlecht. Denn, so lernt es jede*r von uns von kleinauf, ohne geht schlecht. Aber was ist das überhaupt? Ein Gastartikel von Katja Schubel, Studentin der Juristischen Fakultät.

Die Sozialisation treibt´s rein – Doing Gender

Früh übt sich, schon das Spielzeug teilt ein: Die pinke Puppe ist für dich, Sophie, und der blaue Bagger, für wen? Für deinen Bruder, ergibt sich von selbst. Und so treibt die Sozialisation es rein: Sophie, kannst du bitte vom Baum kommen? Deine Sandalen werden dreckig. An solchen, meinetwegen noch so sonnigen Tagen lernt Sophie spielerisch, dass sie weiblich ist, zu sein hat – und ihr Verhalten eben auch. Während ihr Bruder weiter klettert, weiß sie nun: Mädchen machen das nicht. Und der Faden der Genderstereotype reißt nicht ab – etwa zwanzig Jahre später dann ertappt die erwachsene Sophie sich selbst dabei.

Eine Freundin ist schwanger und die Frage schwebt in den Raum. Was es denn wird, wenn es fertig sei? Galant unaufgeregt löst die Bestimmung des Geschlechts Neugier aus. Und das in Momenten, in denen – rational gesehen – das Geschlecht so ganz egal sein könnte. Wenn doch zum allgemeinen Glück ausreichen würde, dass der Fötus rundum gesund ist. Aber ganz so egal ist es ja wiederum auch nicht, wenn das Kind da ist. Und dann mitten reinfällt in eine Welt voller Gendernormen, denn das Geschlecht wird im allgemeinen Miteinander namens Gesellschaft, wie gesehen, hergestellt.

In der Genderforschung kam diese Erkenntnis erstmals 1987 im Aufsatz „Doing Gender“ von West und Zimmerman (1) auf: Sie fassen unter den Begriff des Geschlechts auch das, was man in alltäglichen Interaktionen erlernt. Geschlecht ist kein natürliches Merkmal, sondern es entsteht aus einer Routine: In dieser deuten andere das Handeln Einzelner, indem sie auf Geschlechtsklassifikationen zurückgreifen (2). West und Zimmerman verwenden als Bezeichnung für das Geschlecht als soziale Kategorie den Begriff „gender“, für den es im Deutschen kein Äquivalent gibt. Mit den Genitalien, dem biologischen Geschlecht (im Englischen: sex) wachsen also einer jeden* und einem jeden* gleichzeitig Fragen und Erwartungen. An sich selbst, an das eigene Verhalten – unbewusst oder bewusst.

Ebenso verfährt die Gesellschaft: Sie erwartet, sie zieht Schlüsse, ordnet ein, kategorisiert. Macht ja auch vieles einfacher, dass es ganz genaue Vorstellungen davon gibt, was einen Mann oder eine Frau ausmacht. Beziehungsweise, wenn feststeht, dass es nur zwei Geschlechterkategorien gibt. Alles darüber hinaus Gehende erscheint dann verwirrend.

Gleichheit der Geschlechter? Suchen muss man, Mann weniger

Diese soziale Kategorie Geschlecht ist (wie so viele andere Kategorien: Hautfarbe, sozioökonomische Herkunft, …) also irgendwie auch Schicksal, zumindest Determinante. Und der in Artikel 3 Grundgesetz verankerte Gleichheitsgrundsatz ist eben auch nur eine Forderung nach Gleichberechtigung. Dieser Verfassungsauftrag muss vom Staat umgesetzt werden, der ihm durchaus teilweise nachkommt. Gleiche Rechte? Ja, bitte. Faktische Gleichheit der Geschlechter? Da gleicht die Realität Ostern, es gibt sie irgendwo schon, diese Gleichheit. Suchen muss man, Mann meist weniger. Sie herzustellen, das muss dennoch Aufgabe aller sein.

Der über hundert Jahre dauernde Dornröschenschlaf nach der letzten großen Errungenschaft, der Einführung des Frauenwahlrechts im Jahr 1918 in Deutschland, dürfte langsam mal vorbei sein. Es gilt, die Emanzipation zu küssen, anstatt die Erwähnung des Artikel 3 Grundgesetz wie ein Ritterschild zur Verteidigung überall da hervorzuholen, wo es gerade um Gleichheit der Geschlechter geht. Genauer geht es um die Emanzipation von Geschlechterbildern: Dornröschen kann ein Mann sein, dem Kleider gefallen. Oder einfach nur ein Mann. Oder, spannend, ein Mensch. Und so müssen wir bei genauer Betrachtung feststellen, dass alles, was wir über Dornröschen wissen, ist: Wir sind alle Dornröschen, wir müssen alle aufwachen. Und feststellen, dass wir in der Kindheit hätten mehr klettern sollen: Denn planlos aus dem Turm fallen, ist keine Alternative.

Jurastudium: Es perlen die Genderstereotype wie glitzernde Seitenhiebe

Und so müsste es daher auch nicht heißen: Ich studiere. Sondern: Ich studiere mit Geschlecht. Kein weißer, junger Mann sein? Kannst du machen, ist dann halt schwieriger. Ebenso schwierig wie das Loslösen von Geschlechterbildern. Dem ist natürlich nicht zuträglich, wenn solche immer wieder wie ein Mantra wiederholt werden. Und so wundert es doch, dass auch das Jurastudium selbst bestimmte Geschlechterbilder reproduziert. In ausgedachten Rechtsfällen, die den Studierenden teils als Klausuren oder Übungen in Vorlesungen vorgelegt werden, wimmelt es von geschlechtsbasierten (und anderen) Stereotypen. Der Mann der Retter in der Not, wenn das Haus brennt. Die Frau die Sekretärin oder Putzfrau, ihr Mann leitet ein Unternehmen – dies sind bloß einige Perlen einer langen Beispielskette.

Und so werden in Sachverhalten gewisse Abhängigkeitsverhältnisse immer wieder wie Normalität dargestellt, ohne zu fragen: Wie normal ist das wirklich? Denn in Wirklichkeit sollte wohl der Großteil der deutschen Bevölkerung verstanden haben, dass Geschlechtergerechtigkeit mehr als nur ein langes Wort ist. Vielleicht ist sogar angekommen, dass sie irgendwie erstrebenswert sein könnte. Trotzdem, konservative Bilder von vergangenen oder vergehenden Lebensformen herrschen weiter vor: Allen voran in der juristischen Lehre.

Mitmeinen oder mitsprechen: Sag, wie wichtig sind dir Worte?

Und dann ist da noch: Dieses Gendern… Es kommt nur wenigen der Professor*innen in den Lehrplan oder über die Lippen. Es war im Übrigen eine Überlegung wert, im vorigen Satz das Wort Professor zu verwenden. Die Juristische Fakultät der Universität Potsdam hatte im Jahr 2018 nur drei Professorinnen (von insgesamt 19 Professuren) (3). Der weiße Mann ist Standard. Ebenso wie das nicht-gendergerechte Sprechen: Denn wozu auch? Das verunstalte bloß die deutsche Sprache, heißt es dann oft. Oder, versöhnlicher: Wenn Feuerwehrmann oder Dozent, Student oder Arzt gesagt werde, seien klarerweise alle Geschlechter gemeint.

Klar ist hingegen nur eins: Dem Wortlaut von Gesetzestexten wird im Jurastudium keine geringe Bedeutung beigemessen. Das Verständnis eines auch nur winzigen Buchstaben oder der Hinweis, dass da jetzt gerade ein „und“ und kein „oder“ steht, ist da schon wichtig – oder? Einer ganz besonderen Betrachtung bedarf also die genaue Formulierung, so vermögen es Dozent*innen und Lehrbücher zu berichten. Drum mag es wohl ein bisschen wortlos machen, wenn im selben Atemzug dieselben Menschen plötzlich ein ganz anderes Verhältnis zur Sprache verkünden. Inklusiv sei das ja alles, wenn nur die männliche Form verwandt wird, die Minderheit durchaus mitgemeint. Frauen machen, dies sei mal eingeworfen, zahlenmäßig die Mehrheit der deutschen Bevölkerung aus. Und gesprochen wird noch immer eine Sprache, die sie nicht zu kennen scheint? Die Unsichtbarkeit weiter forciert, die ihre Anliegen so ganz nebenbei untergräbt?

Realität formt Wörterbücher

Vielleicht bedarf es an dieser Stelle eines Hinweises: Niemensch möchte irgendwem mit geschlechtergerechter Sprache etwas wegnehmen. Es kommen Buchstaben dazu, weil es mehr Geschlechter gibt, als es die Gesellschaft jahrhundertelang wahrhaben wollte und sich hinter sogenannten Moralvorstellungen versteckt hat. Wir wandeln uns, unsere Horizonte, unser Verständnis. Was könnte mehr dafür sorgen als nur mitzudenken? Vielleicht aussprechen? Heißt es nicht, man soll darüber reden, wenn es Ungerechtigkeiten gibt?

Und wenn sie noch so sehr Gewohnheit sind, wenn Sprache doch so wichtig ist: Wieso so tun, als sei sie aus Stein? Stein, über den jedes Mal wer stolpert, die mitgedachte Trans- oder Interperson etwa? Stolpern lassen oder ansprechen, das ist hier die Frage. Aber mitnennen heißt nicht aufhören, so als sei das der Tod der deutschen Sprache. Sprache ist Ton. Sie ist formbar. Sie ist auch Produkt des Willens. Und wir wollen doch mehr (als nur zwei Geschlechter und nur eines davon ganz explizit sprachlich zu kleiden)?

Bewusst, unbewusst; beeinflusst

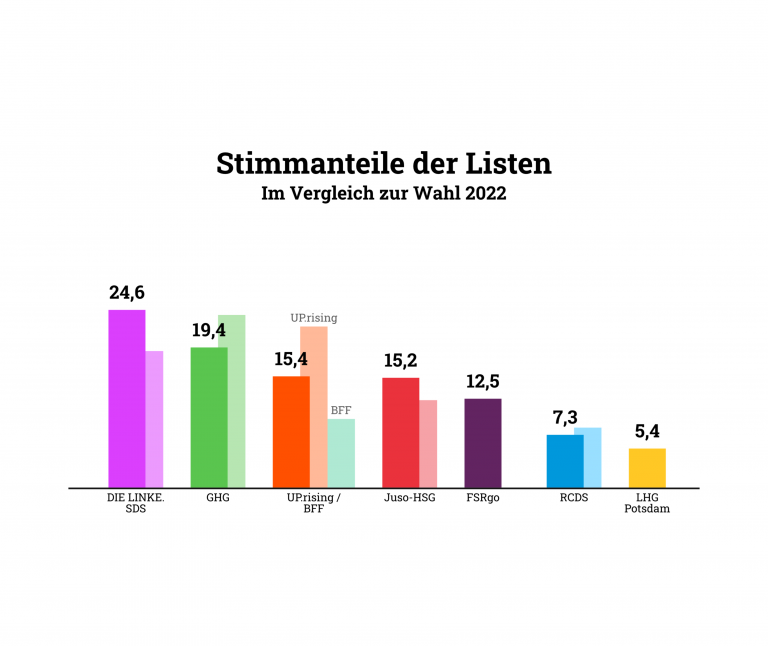

Nach solch herben Äußerungen bleiben häufig leicht gereizt-gerunzelte Stirnen beim Gegenüber, während hochgezogene Augenbrauen unruhig-pikiert fragen: Es ist 2019 – müssen wir denn da jetzt wirklich noch über sowas reden? Und warum? Als Antwort auf letzteres hilft zum einen der Blick auf die Zahlen, siehe oben, die für sich sprechen. Erkennbar wird auch hier das Auftreten des Leaky-Pipeline-Effektes, der auch etwa Professorinnen an der Uni Potsdam betrifft: Je höher die Karrierestufe, desto weniger Frauen. Die Zahlen mögen für sich sprechen, aber das bringt nichts, wenn niemand sich mit ihnen beschäftigt. Auf die im Raum stehende Frage bleibt daher nur zu antworten: Ja, müssen wir, immer noch.

Die Wahrheit ist unbequem, aber noch unbequemer ist es, als Frau*, Inter- oder Transperson selbst betroffen zu sein. Nicht eingestellt zu werden, weil man schwanger werden könnte, dann womöglich nicht arbeitsfähig oder in Elternzeit. Oder weil man optisch nicht ins Bild passt. Oder nicht berufen, weil eine Frau ja zu wenig durchsetzungsstark ist. Oder, das sogenannte homosoziale Kooptionsverhalten: Jemanden anzustellen, weil er oder sie einem ähnelt, was Sympathie natürlich stärkt. Wenn die Struktur an der Juristischen Fakultät keine „dezent weiß-männliche“ wäre, wäre das mitunter gar nicht so schlimm. Ist sie aber.

Zumindest mitgedacht werden diese Punkte bei Einstellungsverfahren, ob nun bewusst oder unbewusst – und so wird die endgültige Entscheidung beeinflusst. Bei Letzterem handelt es sich dann um versteckte Diskriminierung, so versteckt, dass sie mitunter nicht einmal demjenigen auffällt, der ihr Urheber ist. Die Betroffene leidet dennoch: Deswegen kommt es auf mangelnde Absicht oder Motivation bei einer Diskriminierung nicht an. Was zählt ist, dass sie geschieht – und dafür und für das „Wie“ braucht es Bewusstsein. Und schließlich: Missstände erkennen ist das eine, darüber reden ist das andere. Und darum, liebe Zweifelnde, müssen wir reden. Denn wir wollen ja alle nicht, dass das Geschlecht sich rächt – gerade im Recht.

(1) WEST, Candace / ZIMMERMAN, Don H.: Doing Gender In: Gender & Society, 1987 / 1, S. 125-151.

(2) https://gender-glossar.de/glossar/item/80-doing-gender

(3) Universität Potsdam | Gleichstellungszukunftskonzept 2020-2025 | Mai 2019, Seite 3, unter 4. (4.1 Maßnahmen und Ziele) (unveröffentlicht)